财中社 李旼 2025-09-09 21:44 1.9w阅读

顶着合法直销牌照与“全球第一直销护肤品牌”光环的玫琳凯(中国),深陷售后低效、产品质量争议与高失败率模式危机。消费者投诉、从业者债务及国际揭露的“招募重于销售”弊端,预示其中国版图正步美国衰退后尘。

顶着合法直销牌照与“全球第一直销护肤品牌”光环的玫琳凯(中国),深陷售后低效、产品质量争议与高失败率模式危机。消费者投诉、从业者债务及国际揭露的“招募重于销售”弊端,预示其中国版图正步美国衰退后尘。

自1963年成立以来,玫琳凯(Mary Kay)已成为美国知名化妆品品牌,凭借独特的直销模式,通过独立美容顾问提供一对一咨询服务,在全球市场占据一席之地。其模式强调个性化产品推荐与试用体验,吸引了注重护肤的消费者,但销售压力也让部分用户对推销方式感到敏感。

玫琳凯主打中高端市场,产品线涵盖抗衰老、保湿、美白等系列,然而,彩妆产品评价两极,部分用户称妆感自然,但持久度常被诟病。消费者投诉、前从业者爆料及国际媒体报道揭露其售后服务、产品质量与多层次直销模式的深层问题,与美国市场的崩盘轨迹高度吻合,警示其中国运营正面临严峻挑战。

美国市场的镜鉴:高失败率与招募陷阱

《华盛顿邮报》2025年4月25日报道披露,美国市场85%的玫琳凯美容顾问2022年未获任何佣金,收益集中于少数顶层,暴露出“招募重于销售”的模式弊端。Reddit用户吐槽,加入后需不断向亲友推销,盈利无望,部分人感到“类似邪教”的心理压迫。

批评指出,库存负担与招募压力导致高失败率,多数顾问陷入经济困境。无论牌照合法与否,玫琳凯在中美两地的计酬逻辑高度一致,意味着风险趋同,而美国的衰退已经在部分中国从业者身上提前上演。

业内人士警告,中国从业者的亏损比例或将重现美国85%无佣金的惨淡现实。前经销商“洋洋”在直播中展示囤积的大量产品,称因冲业绩被迫低价清货,巨额亏损后被公司辞退,凸显模式的高压本质。

中国市场:消费者权益受损,售后乱象频发

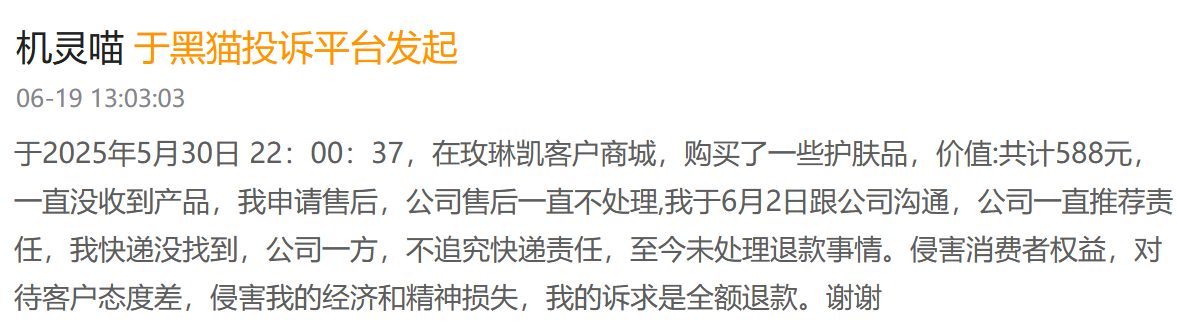

在中国,消费者频频遭遇售后服务障碍。2025年5月,一位消费者在玫琳凯客户商城花费588元购买护肤品,至今未收到货,退款申请被推诿,毫无进展。投诉平台显示,仅33%的消费者投诉获解决,这与美国市场的低解决率如出一辙,反映出跨市场的系统性客服短板。

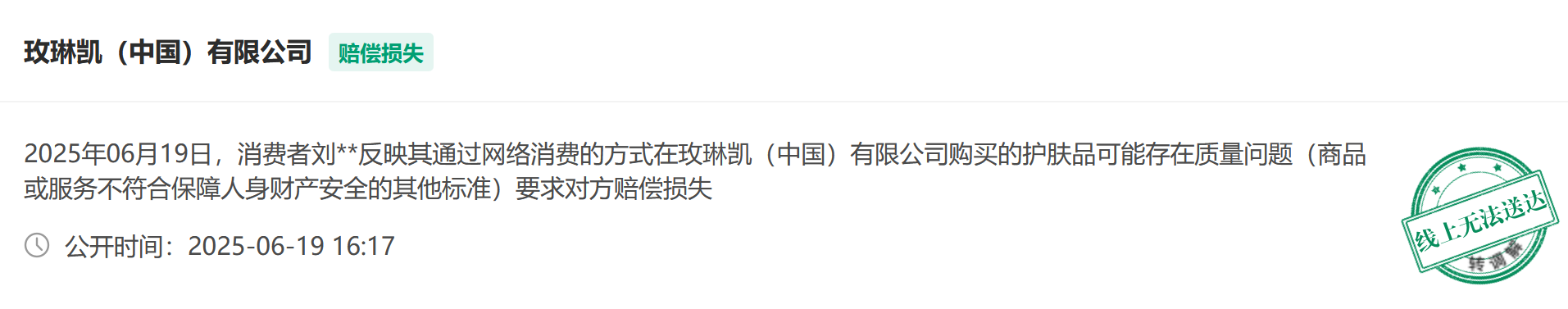

全国消协智慧315平台记录,2025年6月19日,消费者刘某投诉通过网络购买的玫琳凯护肤品疑似存在质量问题,要求赔偿却因“线上无法送达”不了了之。

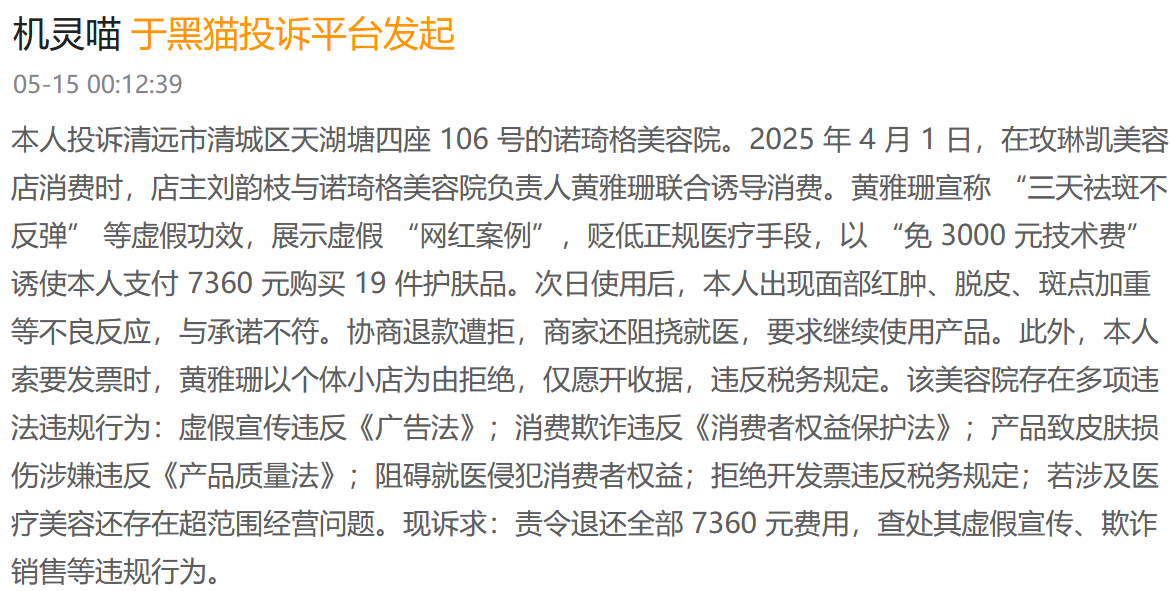

更严重的案例发生在广东清远。一位消费者被诱导花费7360元购买护肤品,商家宣称“三天祛斑不反弹”,展示虚假“网红案例”,使用后消费者面部红肿、脱皮,斑点加重,退款遭拒,商家甚至阻挠就医,拒绝开具发票,涉嫌违反《消费者权益保护法》。

福建莆田的郑先生也举报,2016-2017年间,其购买5000元保健品(如“粉妍片”“小粉”“小紫”),经销商宣称可治疗疾病,但服用后持续流鼻血,退货要求被拒且遭威胁恐吓,凸显售后乱象。

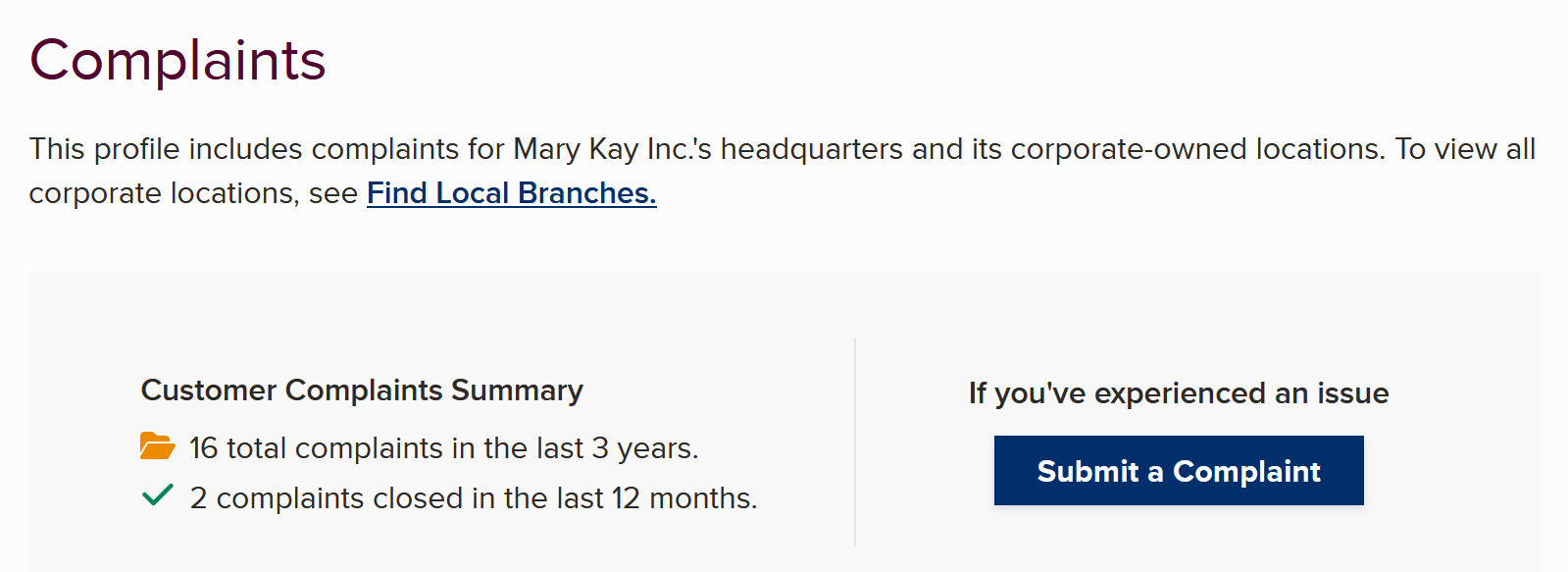

美国Better Business Bureau数据进一步印证:过去三年收到16件投诉,12个月内仅解决2件,进一步凸显玫琳凯全球客服体系薄弱。

产品质量与虚假宣传:信任危机加剧

产品质量争议侵蚀品牌信誉。2025年4月,一位消费者在拼多多平台购买214元玫琳凯产品,使用后严重过敏,申请退货被商家以“水货”为由拒收,退款无门。黑猫投诉平台上,包含“玫琳凯”关键词的投诉共37条,反映类似售后与质量问题。

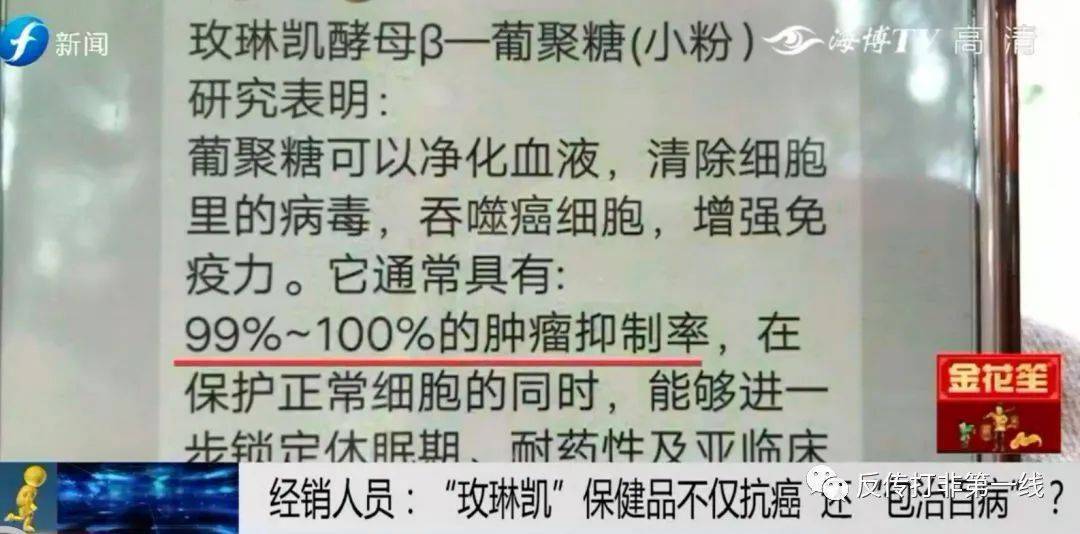

福建郑先生提供的经销商朋友圈截图显示,“小粉”(怡日健酵母β葡聚糖)被宣传具有“99%到100%的肿瘤抑制率”。2020年,玫琳凯公众号文章宣称普通化妆品可“促进胶原蛋白生成”“优化微循环”,被指涉嫌虚假宣传。

(图源:见图片水印)

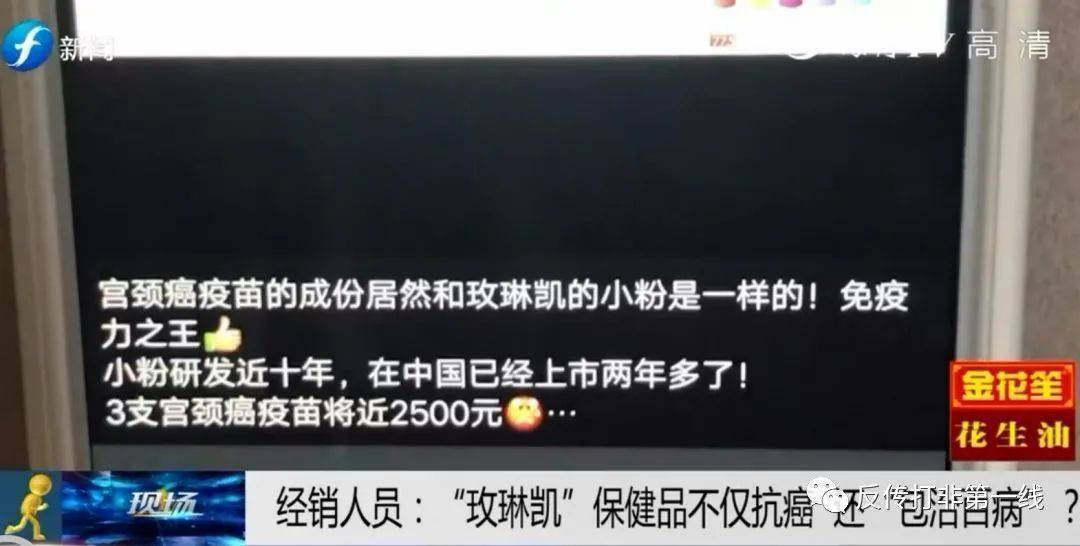

更有甚者,玫琳凯经销人员还宣传:“3支宫颈癌疫苗将近2500元,同样的成份、功效,发现小粉太便宜了”。“服用小粉后,再也不用到香港打疫苗了。”

(图源:见水印)

2013年,宁波海关查获11万件假冒玫琳凯粉饼,公司将问题归咎于“非正规渠道”。2019年,厦门市思明区市场监督管理局曾对经销商程某某、刘某的虚假宣传行为分别处以5600元和5775元罚款,但部分投诉人反映调查周期过长,问题未根本解决。

到了2025年,消费者仍难分辨真伪,非官方渠道售后保障缺失,暴露出渠道管理漏洞。抖音上“#玫琳凯受害者”话题播放量超百万,用户分享被夸大功效误导的经历,指责经销商虚假宣传。

直销模式高压:囤货与债务阴影

玫琳凯的多层次计酬机制在中国备受争议。

尽管2023年6月取得商务部直销牌照,其合法性无可置疑,但“团队计酬”激励经销商“拉人头”而非专注销售。前从业者爆料,为维持资格或晋级,需自购数百至数千元产品,导致库存积压。

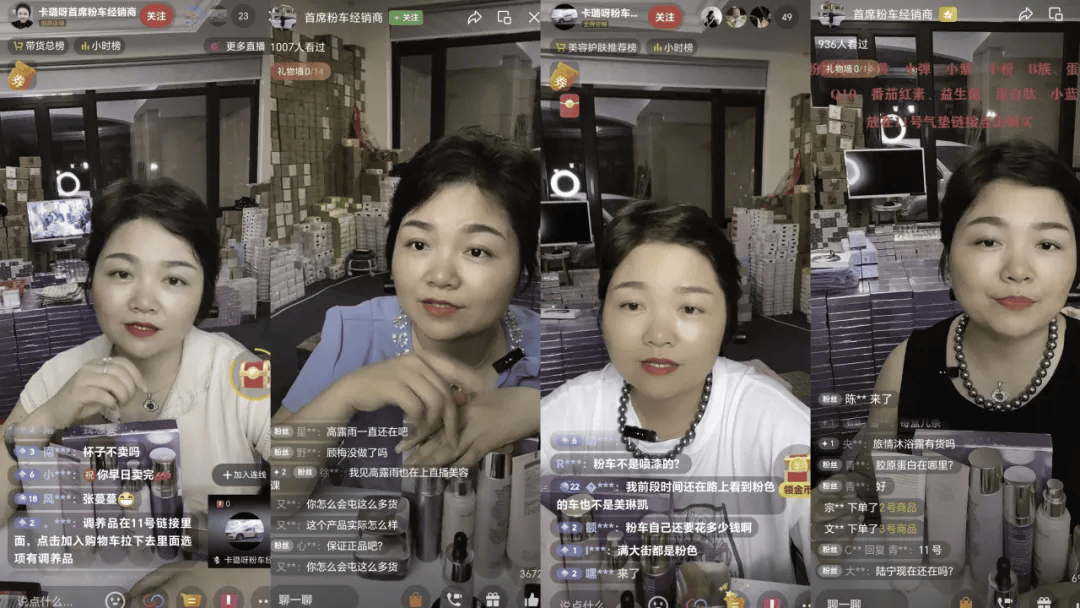

一位前“准首席”经销商“洋洋”在2025年公开表示,“我被蛊惑加入玫琳凯,囤货崩盘后一无所有”,投入巨资却背负债务,家庭矛盾频发。她在直播中称,所谓“粉车”奖励需达成高额业绩后自费购买,而非公司赠送。社交平台上,类似吐槽屡见不鲜。

洋洋直播截图

虽无中国市场公开数据,业内人士指出,亏损比例与美国85%无佣金的现实契合。在中国现行法规下,多层计酬若以招募为核心而非零售,将触碰《禁止传销条例》红线,合规风险暗藏。

监管与社会影响:隐忧难消

监管记录显示,2006年至2021年,玫琳凯(中国)涉及21起民事诉讼,部分与不正当竞争相关。2021年,浙江法院审理的二维码刮码案暴露经销商在淘宝销售刮码产品,影响售后信任。2024年底,玫琳凯以侵犯名誉权为由起诉“洋洋”,案件于2025年2月10日在上海静安区开庭,显示公司对负面爆料的强硬态度。

尽管公司声明禁止虚假宣传并处理违规经销商,但庞大销售网络令监督捉襟见肘。2024年,全国市场监管部门受理1862.5万件投诉,售后服务与虚假宣传问题分别占23.6%和6.6%,与玫琳凯的投诉焦点重合。

国际社交平台Facebook上,“玫琳凯受害者自救联盟”吸引超4680名关注者,国内抖音用户分享被“快速致富”话术诱导最终亏损的经历,凸显模式的社会影响。福建郑先生多年来向多地市场监管局举报虚假宣传,显示消费者维权意识增强,但问题解决效率仍待提升。

官方叙事与底层现实:反差刺眼

2025年7月,玫琳凯发布可持续发展报告,宣称63%全球员工为女性、57%领导职位由女性担任,强调女性赋能与环境保护,试图以正面形象巩固市场。然而,对中国从业者而言,账面亏损与库存积压才是日常现实。

数字化转型方面,公司通过微信小程序和“Phygital”模式试水电商,但抖音账号86条短视频平均播放量仅千余次,远逊于雅芳2022年近50%的数字化销售占比,暴露出转型滞后。

随着全球对多层直销模式的争议升温,美国部分州已收紧监管政策。若中国监管部门跟进,玫琳凯中国的多层计酬模式可能首当其冲。若美国的衰退轨迹在中国重演,玫琳凯的光环或将彻底崩塌。