财中社 李旼 2025-04-29 19:12 7.3w阅读

高德打车首次实现季度盈利,中小出行公司的持续巨额亏损、高德聚合模式下的管理乱象,以及日益积累的用户投诉与监管压力,正考验着这一盈利模式的长期可持续性。

高德打车首次实现季度盈利,表面成绩斐然,实则仍面临管理与合规的多重挑战。依靠中小出行平台“输血”的聚合模式虽带来订单增长与成本优化,却暴露出服务质量失控、合规漏洞频发及用户信任流失等深层裂痕。

作为长期处于盈亏边缘的本地生活板块,高德打车在2025财年第三季度(截至2024年12月31日)迎来历史性转折,首次实现季度盈利,无疑是一抹亮色。然而,取得这一成绩并非没有代价。中小出行公司的持续巨额亏损、高德聚合模式下的管理乱象,以及日益积累的用户投诉与监管压力,正考验着这一盈利模式的长期可持续性。

盈利背后:聚合扩张与成本优化

高德打车的快速增长源于2017年上线的“易行平台”聚合模式,通过5%-8%的低佣金吸引超160家网约车平台加盟,中小出行公司占据主导。

2020年,高德借滴滴被审查之机,联合60余家平台成立“免佣联盟”,通过工作日高峰免佣及大额补贴,将订单均价压低5%-10%,迅速抢占市场。数据显示,高德日均订单量从2021年4月的230万单猛增至2024年2月的800万单,市场份额逼近30%,成为网约车行业的重要玩家。

阿里2025财年第三季度财报印证了这一成绩:2024年4月至12月,阿里本地生活业务收入509.42亿元,同比增长13%,经调整EBITA亏损收窄至-13.73亿元;其中10-12月,收入为169.88亿元,同比增长12%,经调整EBITA亏损缩窄至5.96亿元。

高德打车凭借订单量增长和运营效率提升首次实现季度盈利,成为本地生活板块业绩显著改善的关键推手。

QuestMobile数据显示,高德地图月活用户已突破8亿,稳居国内移动互联网第四位。

为实现盈利,高德推行“降本增效”策略。2024年,高德将汽车与智能驾驶业务外包团队从北京迁至西安,显著降低人力成本。2025年3月,高德进一步裁员,优化多岗位结构,技术岗受影响较小。这些措施有效缓解了导航软件与打车平台的高昂运营成本,为盈利铺平道路。

然而,盈利的背后,中小出行公司的财务困境与高德管理漏洞正成为潜在风险。

中小出行公司:盈利的隐形代价

高德打车的快速扩张高度依赖中小出行公司的“输血”。以盛威时代科技股份有限公司(“出行365”“365约车”母公司,下称“盛威时代”)为例,作为阿里控股的子公司,其通过高德平台产生的订单占网约车总交易额(GTV)的90%以上。2021年至2023年,盛威时代订单量从13亿单增至22亿单,复合年增长率达30%,推动高德在聚合平台订单占比从57%升至67%,为高德市场扩张立下汗马功劳。

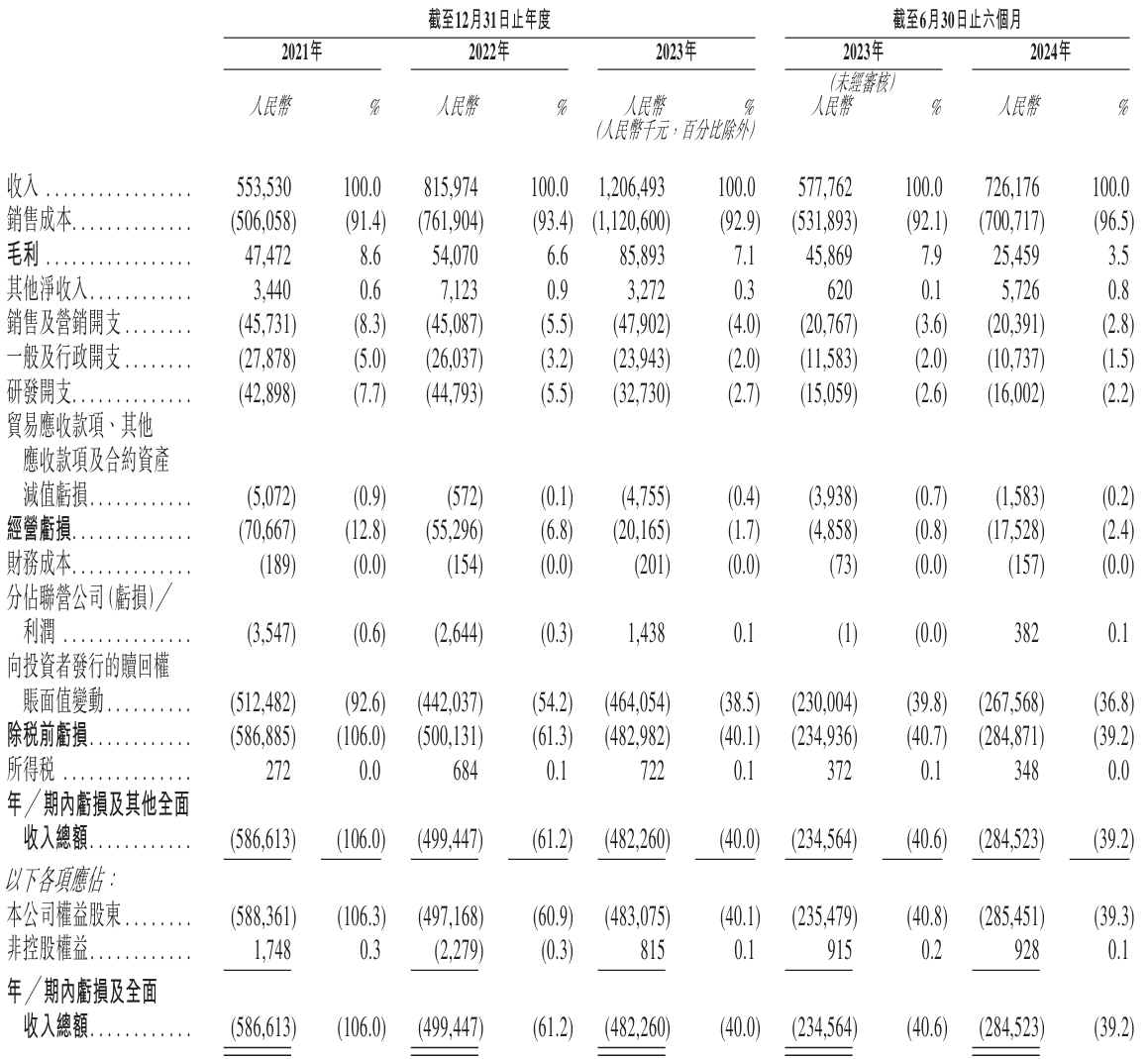

盛威时代财务摘要(来源:盛威时代招股书申请版)

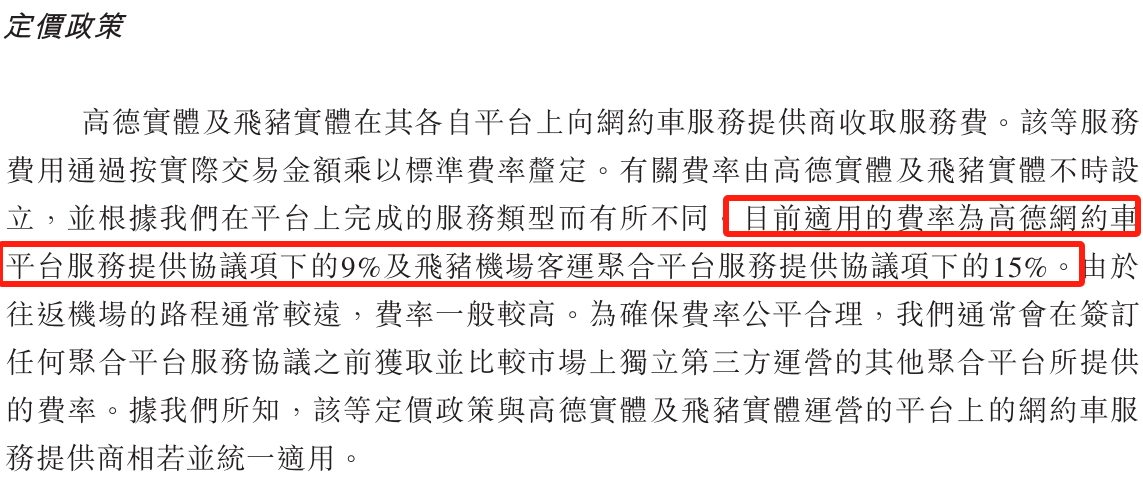

然而,盛威时代的财务状况堪忧。2021年至2024年上半年,其营收从数亿元跃升至十数亿元,但年亏损始终徘徊在5亿元左右,亏损额远超体量更大的曹操出行。盛威时代支付给高德的佣金费率高达9%,高于曹操出行的7.1%-7.5%,凸显中小出行公司在高德生态中的弱势地位。

来源:盛威时代招股书申请版

目前,阿里通过浙江阿里旅行投资有限公司持有盛威时代27%的股份,为第一大股东,与高德深度绑定。

(来源:盛威时代招股书申请版)

高德内部将接入平台分为“一环”(如滴滴、曹操等8家头部公司)和“二环”(155家中小公司),并采用“竞价排名”机制(平台按出价高低决定订单分配优先级),激励“二环”公司以低价抢夺流量。

妥妥E行、携华出行、及时用车等“二环”主力军为获取订单,不得不压低报价,甚至牺牲服务质量,这三家公司股份都曾被质押予阿里。阿里也参与到T3出行、享道出行、大众出行等公司的融资。同时,阿里系高层曾在风韵出行、招招出行等公司任职。

这种“赛马”策略虽提升了高德在三四线城市的渗透率,但也使得向它“输血”的关联中小平台公司陷入恶性竞争,财务状况持续恶化。

业内人士指出,高德打车的盈利本质上是对中小出行公司生存空间的“挤压”,生态链条极其脆弱。

发票难题:聚合模式的管理软肋

中小平台的管理漏洞不仅拖累了服务效率,更直接催生了用户投诉的焦点——发票问题。

在小红书上,一位用户分享了高德打车的开票经历:为了报销,申请发票等了半个月,最后收到“旅游服务*代订车服务费”发票,公司根本不认,差旅费只能自己垫。

类似问题在黑猫投诉平台亦有反映。截至2025年4月29日,黑猫投诉平台记录“高德打车发票”相关投诉1551条,涉及拒开发票、金额错误及开票严重滞后等,凸显高德对第三方平台开票流程的管控不足。

问题的根源在于高德的“中间商”角色:作为交易撮合方,高德不直接提供服务,发票开具责任归属模糊。第三方测试显示,部分订单可在24小时内开票,但涉及一些中小平台开票周期可延长至数周,合规性与效率问题突出。

对于申请超过24小时未能开具发票的订单,高德打车提供了两种解决路径:一是由高德打车立即开具“旅游服务*代订车服务费”发票,但这种发票并不能用于差旅报销;二是等待原发票开出,但需要进一步通过电话向客服反馈。

用户反映,高德客服常将责任推给出行公司,或提供无法用于报销的“代订服务费”发票,严重影响体验。

乱象频发:监管与用户信任的双重考验

《财中社》发现,发票问题只是高德打车乱象的冰山一角。截至2025年4月29日,黑猫投诉平台“高德打车”相关投诉达17687条,高出曹操出行(10597条)66.9%、美团打车(3257条)443%。投诉内容涵盖司机态度恶劣、无证运营、乱收费、失物处理推诿、司机奖励克扣及顺风车提现延迟等,暴露了高德对第三方平台的监管缺失。

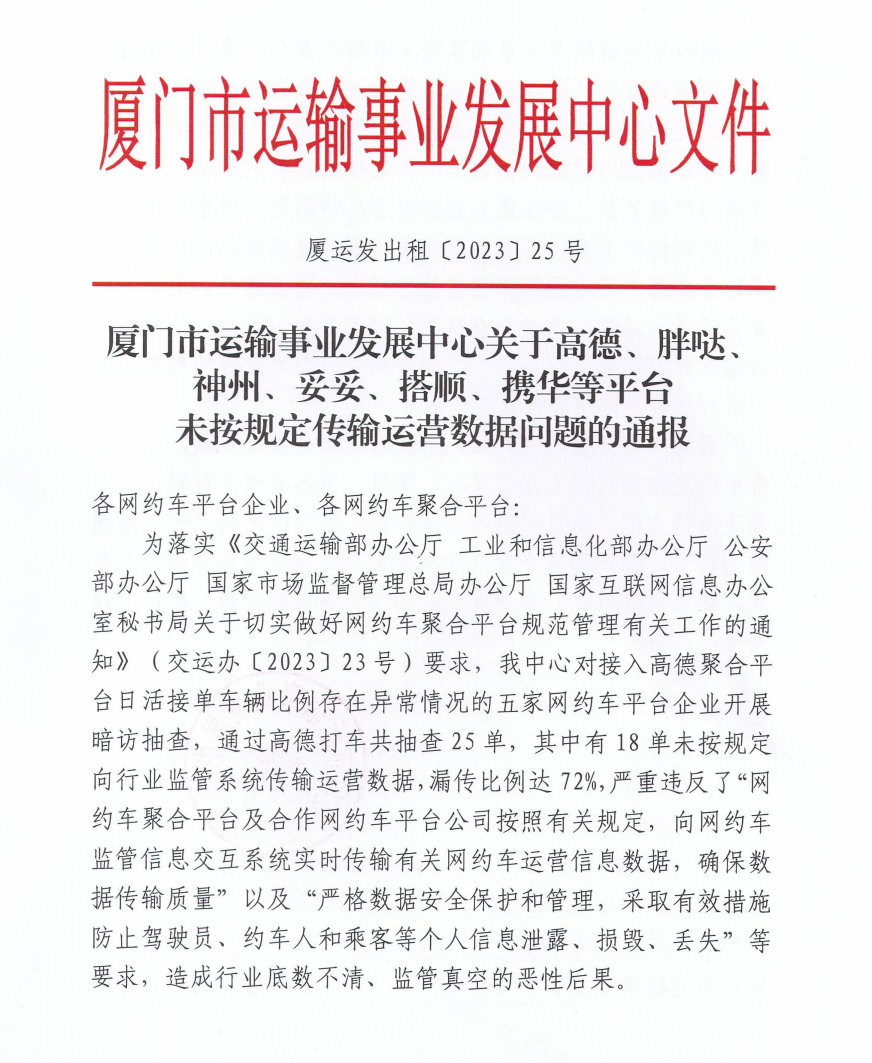

监管部门的处罚进一步揭示了合规漏洞。2023年9月,厦门市运输事业发展中心暗访发现,高德打车25单中有18单未按规定传输运营数据,漏传率高达72%。2024年1月,莆田市交通运输局通报高德违规接入“五福出租”“聚的新出租”等未获许可企业。类似问题在昆明、福州、成都等地频发,均指向高德对第三方资质审核的系统性疏漏。

司机端的乱象同样严重,包括“随意克扣车主奖励和进行不合理罚款”、“顺风车提现长期不到账”等问题。种种乱象,本质上是作为聚合平台的高德打车对第三方平台的资质审核和监控管理存在漏洞。

业内专家指出,高德在追求规模与效率时,合规与服务体系建设明显滞后。放松对中小平台的审核与管理虽降低了运营成本,却在侵蚀用户与司机的信任,动摇平台长期发展的根基。

盈利只是起点,结构性难题待解

高德打车的首次盈利标志着聚合模式在网约车市场的阶段性胜利,但中小出行公司的巨额亏损、高频投诉与合规漏洞警示着模式的深层矛盾。如何将流量优势转化为可持续盈利,仍是难题。

为应对乱象,高德推出生物识别司机核验、AI行程异常预警及“好的出租”“好的路线”等数字化工具。据高德披露,平台安全事故率同比下降42%。然而,发票难题与第三方管理漏洞尚未根本解决,服务质量与用户体验亟待提升。

专家建议,高德应建立发票统一管理平台,强化中小出行平台的资质审查与服务培训,制定统一的服务标准与责任划分机制。同时,监管部门需推出聚合平台资质审核细则,加强穿透式审查与动态监管,促进行业规范化,并定期公布合规检查结果,督促平台整改。

高德打车凭借聚合扩张与成本优化,展现了强劲的市场竞争力。然而,中小出行公司的巨额亏损、发票开具顽疾及频发的监管处罚,揭示了商业模式的结构性缺陷。

未来,高德需通过强化第三方管理、优化用户与司机体验、协同监管部门推动规范化,方能在竞争激烈的网约车市场站稳脚跟。

盈利只是开端,真正的挑战在于以合规与服务赢得市场信任。高德若不能解决用户与司机痛点,未来之路仍然崎岖。